Le cimetière Inagawa, construit par David Chipperfield Architectes, est présenté dans cet ouvrage par des vues prises à des saisons différentes, allant de l’été au printemps, imprimées sur un papier couché mat ivoire. Les saisons sont entrecoupées par des cahiers de textes comprenant des essais et des entretiens, imprimés eux sur un papier beige légèrement transparent (probablement de la gamme Satogami du papetier japonais Takeo) et qui laisse apparaître des fibres d’un jaune plus soutenu.

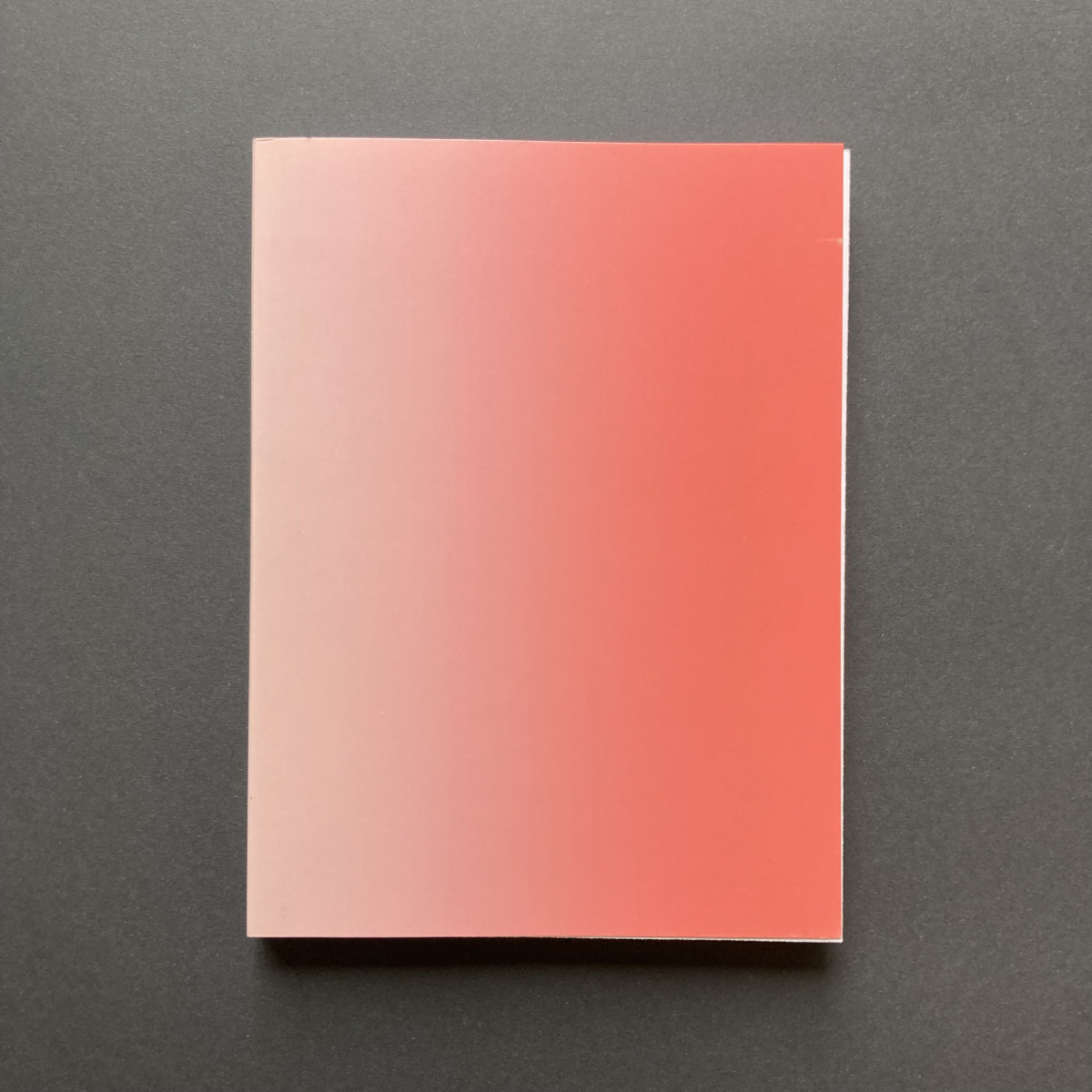

Le livre est habillé d’une jaquette de teinte brique qui rappelle l’ambiance colorée du bâtiment. Une fois celle-ci enlevée, le dos nu du livre surprend par son élégance tant les cahiers sont finement reliés entre eux, donnant une impression de fragilité contrebalancée par la solidité de l’épais carton utilisé pour les couvertures.

Hormis les matériaux utilisés et la fabrication, la beauté de cet ouvrage réside dans les reportages photographiques faits par Risaku Suzuki et Thomas Struth, qui ne représentent pas le bâtiment dans sa totalité, mais le bâtiment dans la manière dont il vit suivant les saisons. Y sont aussi présentés des éléments alentours, des arbres, des fleurs, des détails de matériaux ou de flore. Une seule image par page, parfois une image sur une double-page. Le placement de celles-ci a l’air aléatoire et donne l’impression de déambuler dans le cimetière, le fait d’avoir photographié ce travail à différente saison renforce cette idée. Ce concept photographique permet aussi de voir le bâtiment sous un angle davantage réel (murs ayant pris l’eau après de fortes pluies, jardin enneigé…) qu’un reportage photographique qui chercherait à immortaliser un bâtiment dans la situation la plus idéale.

Par ailleurs, la taille moyenne des images étant de 120 × 96 mm alors que le livre mesure 180 × 250 mm, cela rappelle à quel point le vide met parfois davantage en valeur que le plein.

Cecilia Sundström, Olivia Lawrence Bright, Chinatsu Kuma (éd.), Inagawa Cemetery Chapel and Visitor Centre, Cologne/Tokyo, Walther König/Lixil, 2021. Conception graphique: John Morgan et Adrien Vasquez, Londres. Imprimé par Tosho Printing, Japon.

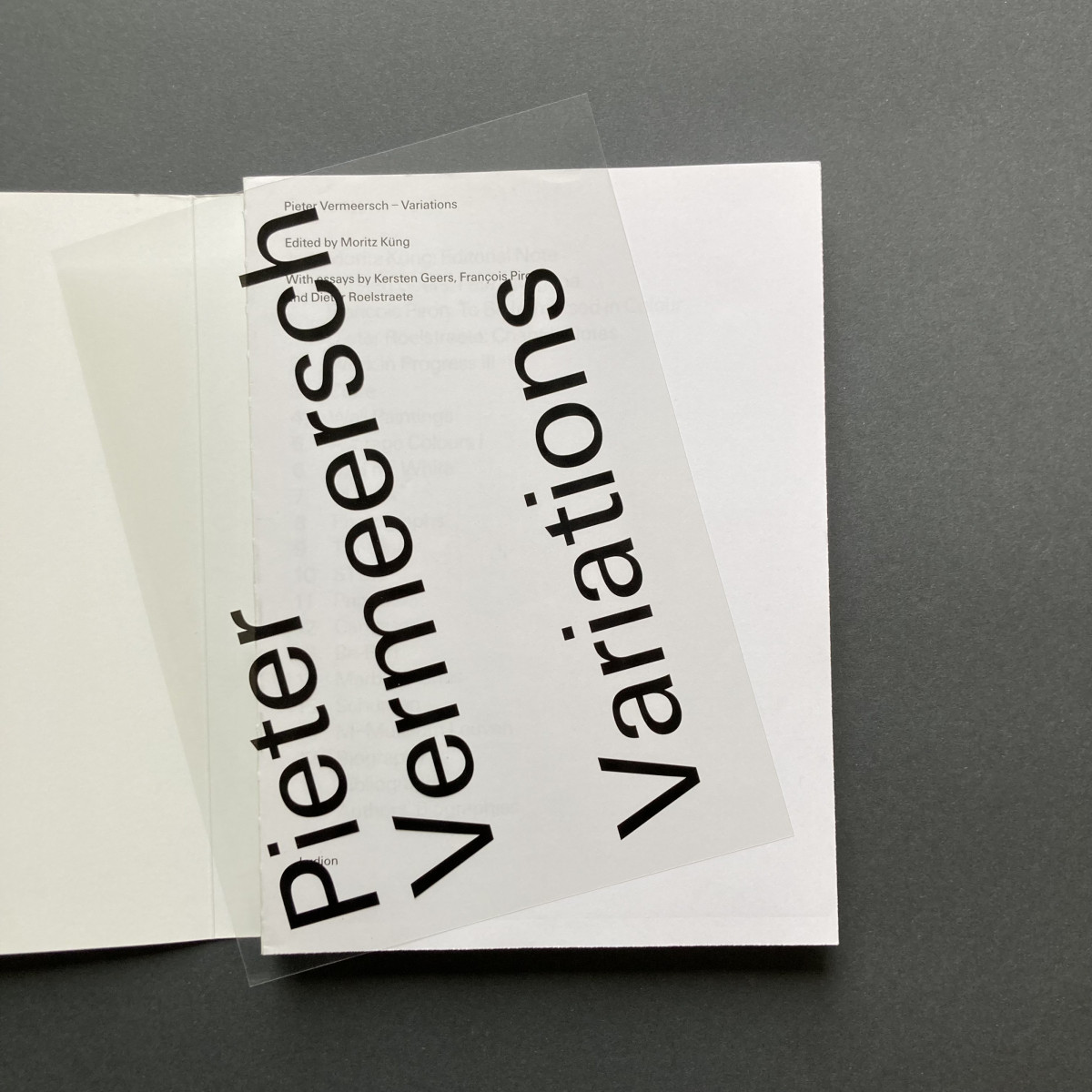

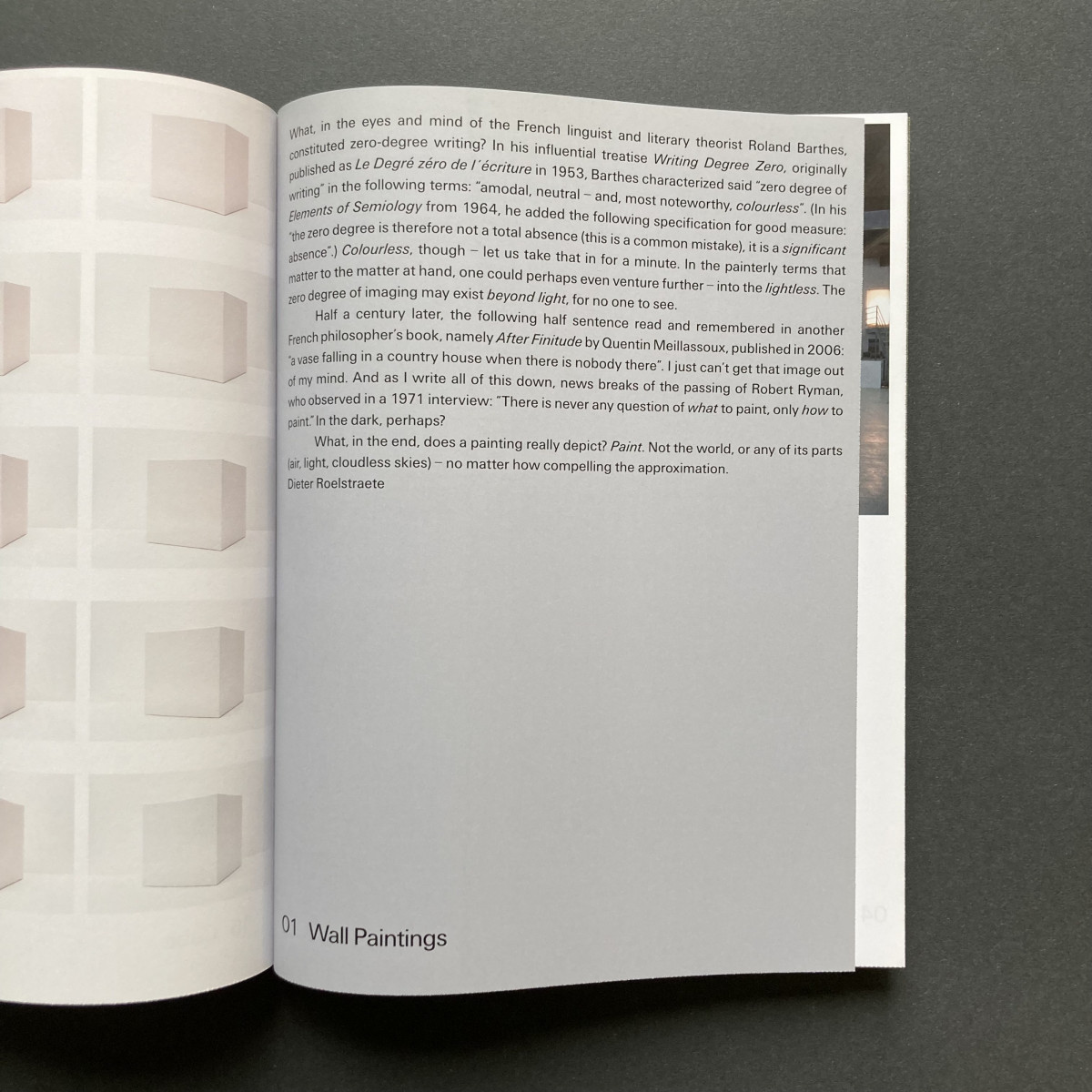

Il est écrit dans la note éditoriale que «le titre […] résonne avec l’architecture du livre, qui est basé sur un bloc intérieur de 272 pages, sous-divisé en 17 cahiers de 16 pages chacun. Deux cahiers contiennent les essais ainsi que les annexes, tandis que les quinze autres documentent la pratique artistique de Pieter sur deux décennies. Chacun d’entre eux se focalise sur une pièce particulière, souvent oubliée voire ignorée, ou bien rassemble un groupe de pièces basées sur les mêmes aspects techniques».

Le livre contient une pagination étonnante puisque le premier cahier est normalement numéroté de 1 à 16 et que les suivants le sont de la même manière, comme pour renforcer l’idée que les cahiers sont indépendants les uns des autres. Le titre courant de chaque cahier est placé à proximité de la pagination pour permettre de mieux se repérer. On peut donc se trouver en page «05 Cube» au troisième cahier ou en page «09 Photographs» au huitième cahier.

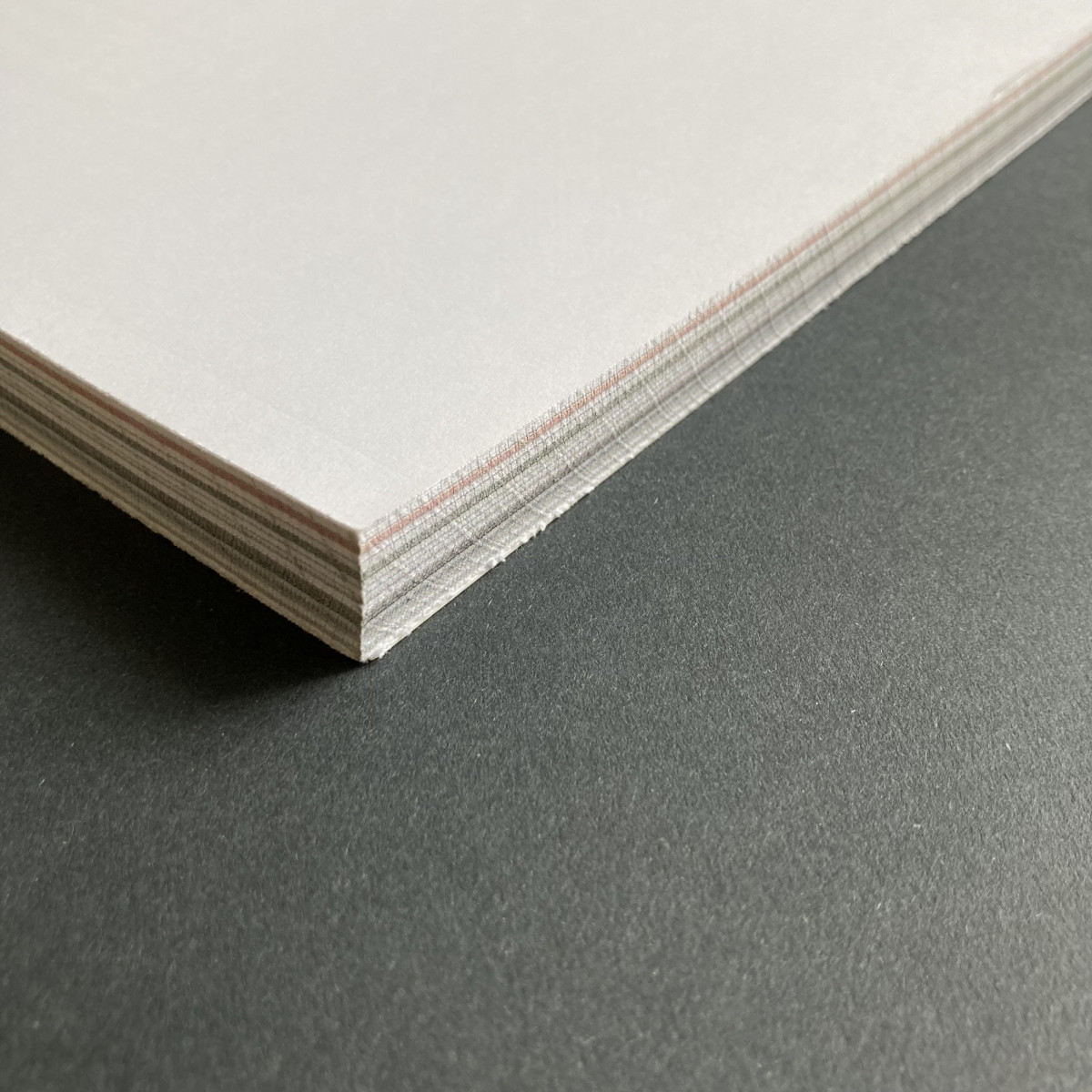

La tranche droite et la tranche basse sont légèrement rugueuses à cause d’un coup de massicot particulier (ou d’un grecquage réalisé après coupe). Elles me rappellent que je suis en train de tenir un livre, un médium différent de ceux que l’artiste présente dans ce livre. Cette sensation haptique me conforte dans l’idée qu’un livre, bien que pouvant être l’extension d’une pratique artistique, est aussi une forme autonome.

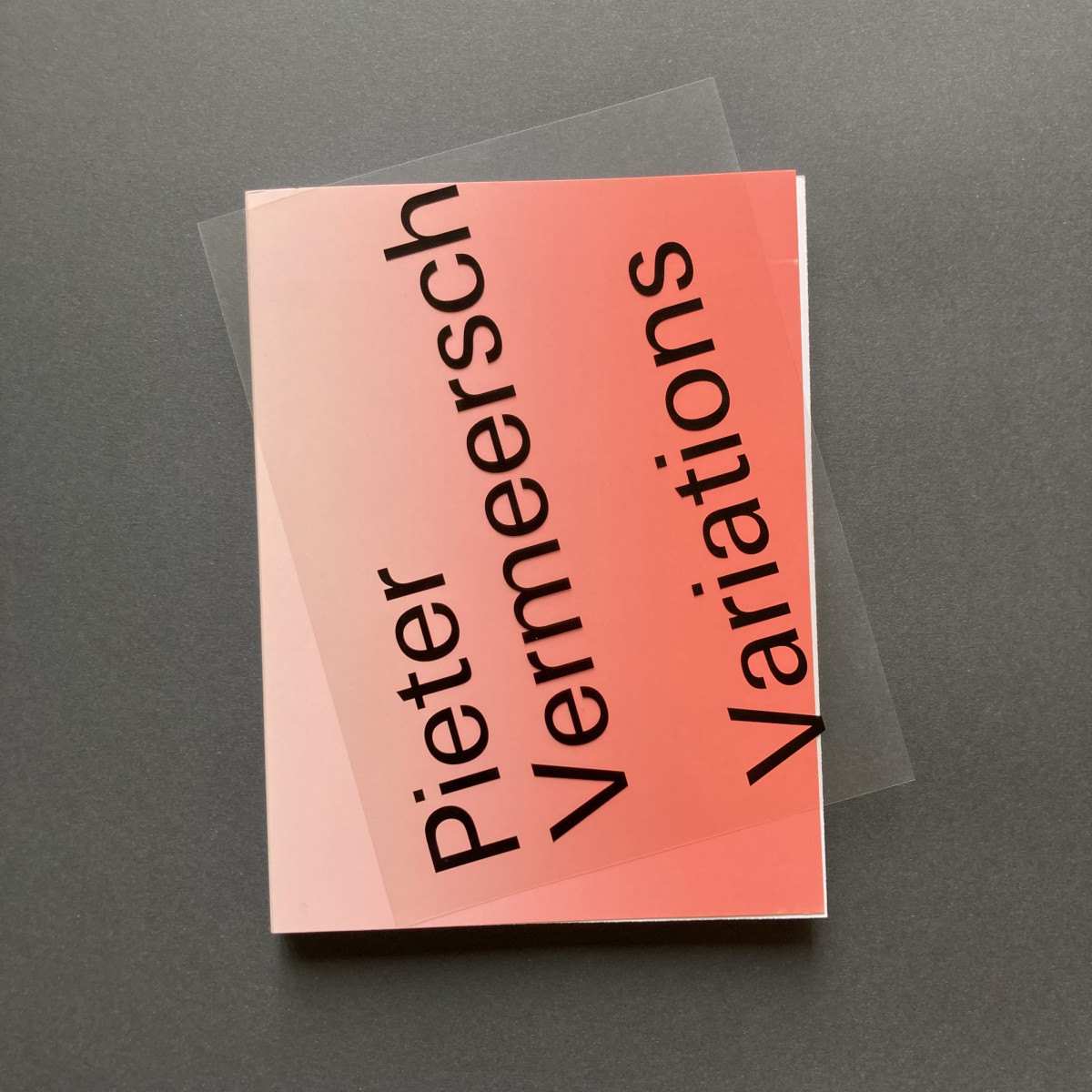

Ce livre comporte plusieurs couvertures différentes (3 de mémoire), chacune ayant un dégradé particulier, faisant écho à la pratique de Pieter Vermeersch – et appuyant encore une fois ce que Moritz Küng écrit en début de la note éditoriale, que «le titre […] résonne avec l’architecture du livre».

Moritz Küng (éd.), Pieter Vermeersch – Variations, Bruxelles, Ludion, 2019. Conception graphique: Armand Mevis et Linda van Deursen avec Daria Kiseleva, Amsterdam. Impression: Graphius, Gand.